内容

1.なぜ今、経営者が特許活用を考えるべきか:

2.特許取得1カ月で事業を伸ばす活用術:

2.1 事例:キャスター社が即行動で得た効果:

2.2 発表の狙い:

2.3 キャスター社について:

2.4 キャスター社の製品実装特許:

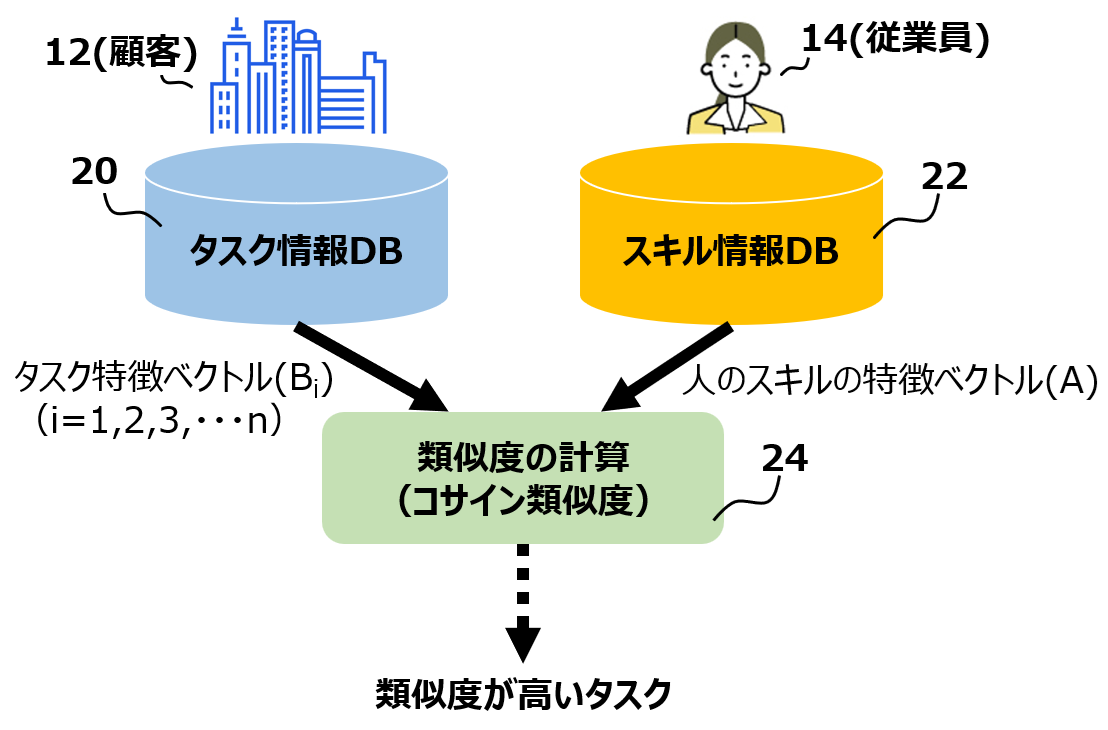

2.5 タスク×スキルによるマッチング:

2.6 処理ステップ:

2.7 出願前に絶対押さえるべき4つの経営ルール:

2.8 権利取得後30日間の“攻め”の動き方:

3.まとめ:

1.なぜ今、経営者が特許活用を考えるべきか:

特許は取得して終わりではありません。

外国の例ではありますが、欧州特許庁のレポートでは、アーリーステージにおいて、特許出願した欧州スタートアップ企業は、そうでない企業に比べて6.4倍も早期にベンチャーキャピタルから資金調達に成功しているとの調査結果があります[i]。

また、ソーラーパネル業界全体の特許引用を追跡したレポートでは、スタートアップの特許は全体のわずか12.6%にもかかわらず、全特許引用の22.3%を占めることが分かっており、競合から技術的に注目され、模倣リスクも高い傾向があると報告されています[ii]。

つまり、取得後の活用戦略次第で、特許は「事業加速の資産」にも「狙われるだけのコスト」にもなり得ます。

スタートアップの特許は「守りの道具」と思われがちですが、実は資金調達の他、市場参入や採用といった経営KPIに直接効く“攻めの武器”でもあります。

投資家は「参入障壁」を数値以上に評価する

顧客は「安心感」を理由に契約を早める

採用候補は「技術力の可視化」に惹かれる

今回ご紹介する事例を知れば、これらの効果は、特許取得から、例えば最初の30日間でどう動くかで左右されることが分かっていただけると思います。

取得をゴールにしてはいけません。むしろそこが勝負のスタートです。

2.特許取得1カ月で事業を伸ばす活用術:

ここで示す1カ月というのは“短期間で”という意味を込めて使用した用語です。

以下、一例としてキャスター社の事例をご紹介します。

2.1 事例:キャスター社が即行動で得た効果:[iii]

2023年に東証グロースに上場した企業であるキャスター社は、特許公報発行(2018.6.13)から16日でプレスリリースを発表(発表日:2018.06.29)。

対象は「タスク×スキルの最適マッチング機能」という、自社サービスのコア技術です。

以下に発表内容の一部を引用します。

| 株式会社キャスター(本社:東京都渋谷区、代表取締役中川祥太、以下「キャスター」)は、2018年6月13日付で、自社開発したタスクとスキルのマッチングシステムである「Workforce」の「タスク内容に基づく最適な作業者の自動レコメンド機能」に関して、日本国における特許を取得しましたので、お知らせいたします。

Workforceは、キャスターのクライアント企業から寄せられる様々な業務依頼に対して最適な担当者をアサインするためのシステムです。今回取得した特許は、タスクの内容を自動解析し最もふさわしいスキルをもつ担当者を自動的にレコメンドするという、キャスターが運営するキャスタービズのコア技術に関わるものとなっています。この発明により、常時依頼できるスタッフ100人以上から、依頼内容に適したスキルを持つスタッフを探す工数を約1/10(※)程度まで削減させることができます。 ※これまでは、依頼されたタスクに対して適したスキルを持つスタッフを探す際、100人のスタッフの中から1案件あたり1000秒程度の時間でスキルの照合を行っていました。今回の自動レコメンド機能で推奨スタッフが10人まで自動で絞り込まれるため、作業時間が最大1/10程度まで削減されます。 |

2.2 発表の狙い:

キャスター社が即時発表に踏み切った背景の1つには、当時競合サービスが急増しており、市場ポジションを明確化する必要があったと推測されます。

一般に、PRに関する発表の狙いは大きく分けて3つあると考えられます:

1.市場へのメッセージ

「この領域はすでに我々が押さえている」という牽制。

2.顧客の安心感

特許取得で「他にない技術」という説得力を付与。

3.採用・社内モチベーション

技術力の証明は、エンジニア採用の面接でも好材料に。

この一手は、競合の追随スピードを鈍らせ、顧客獲得とブランド強化を同時に実現することに寄与すると考えられます。

2.3 キャスター社について:[iv] [v]

同社は、以下に示すように人財事業運営を行っています。

🏢 株式会社キャスター

📍拠点: 東京都千代田区大手町

🗓 設立: 2014年9月

📈 上場: 2023年10月(東京証券取引所グロース市場)

💰 資本金: 1億9,061万円(2024年8月時点)

💼 売上高: 44.45億円(2024年8月時点)

👥 従業員数: 398人(2024年8月時点)

🌱 事業内容

同社は、「リモートワークを当たり前にする」ミッションのもと、「あらゆる仕事のリモート化」の実現を目指しています。

同社は現在、「WaaS事業」と「その他事業」の2事業を展開し、海外にも範囲を広げ、リモートワークを推進しています。

◆WaaS(Workforce as a Service)事業:

クラウドソーシングでの問題点であった、顧客企業の負担軽減と、中小企業の利用しやすさを改善すべく、①CASTER BIZシリーズ、と②My Assistantを主として展開しています。

①CASTER BIZシリーズ・・・秘書、経理、人事、採用、カスタマーサポート、マーケティングなどバックオフィス業務代行を中心としたサービス。顧客企業と当社が時間単位で契約し、顧客企業から当社が受注した仕事を、全国に所在する当社のリモートアシスタントが代行して、役務提供を行っている。

②My Assistant・・・「CASTER BIZ アシスタント」の最低契約時間である30時間/月を、10時間/月まで短くした小ロットサービス。主な依頼業務は、軽微なルーティン業務や文字起こし、情報調査等。提供価格を最大限小さくすることで、企業のみならずビジネスマンなどの個人としても契約検討しやすい価格帯を実現している。

2.4 キャスター社の製品実装特許:[vi]

ご紹介する特許は、人にマッチするタスクを提示するビジネスモデル特許6343079号です[vii]。

🧾特許情報 (特許6343079号)

・発明の名称:人にマッチするタスクを提示する方法及び装置並びにタスクにマッチする人を提示する方法及び装置

・出願日:2017年9月19日

・登録日:2018年5月25日

・公報発行日:2018年6月13日

2.5 タスク×スキルによるマッチング:[viii]

(A)一言で言うと:

この発明は、従業員とタスクとをより効率的にマッチングするための発明です。

この発明のポイントは、マッチングの手法として、タスク(タスクの特徴量)と、スキル(スキルの特徴量)との類似性を算出し、類似度が高いタスクを出力する点にあります。

(B)発明の背景:

ある業務を実行する場合、その業務を構成する「タスク」を従業員(人)に割り当てる必要があります。

従来、この割り当て作業は、例えば管理者が、各従業員にヒアリングをして、従業員のスキルや希望を聞き、その結果に基づき、上司が適宜、各従業員にタスクを割り当てるなど、人為的な手法で行われていることが多くありました。

一方、大規模なプロジェクト等を効率的に進めるために、プロジェクトの進捗状況の全体を把握し、タスクの人材を効率的に割り当てることができるシステムが広く活用されてきています。

しかし、タスクの割り当ては、従業員のスキルとタスクをより詳細に比較し検討することが重要と考えられます。

そこで、本発明は、従業員のスキルとタスクの内容とをより精密に比較し、従業員とタスクとをより効率的にマッチングするために創作されました。

2.6 処理ステップ:

具体的な処理ステップは、Step1~4に示します。

Step1:人(ヒト)のスキルの特徴ベクトル(A)を、スキル情報データベース(22)に登録する。

Step2:タスクの特徴ベクトル(Bi)(i=1,2,3,…,n)を、タスク情報データベース(20)に登録する。

Step3:スキル情報データベース(22)から、人のスキルの特徴ベクトル(A)を取り出し、タスク情報データベース(20)から複数のタスクの特徴ベクトル(Bi)を取り出し、取り出した人のスキルの特徴ベクトルと、取り出したタスクの特徴ベクトルと、の類似度を求める。

ここで、類似度は、人のスキルの特徴ベクトルと、タスクの特徴ベクトルとのコサイン類似度を用います。

Step4:類似度を求めたタスクの特徴ベクトルうち、人のスキルの特徴ベクトルとの類似度が大きいタスクの特徴ベクトルのタスクを、人に対して提示する。

※補足事項:

タスクの特徴ベクトル(Bi)は、そのタスクに対するタグ付と、求められているレベル、によって定義されます。

例えば、{Excel:上級レベル、会計知識:初級者レベル}のように表されます。

スキルの特徴ベクトル(A)もタスクの特徴ベクトル(Bi)と同様の形式で表され、全タスクのタグに対して、現状保持するスキルレベルによって定義されます。

スキルとタスクの類似度計算(24)によって、そのタスクに適した従業員(14)を選び出すことができます。

例えば、そのタスクとの類似性が一定の基準値以上のスキルを有する従業員(14)を抽出することにより、抽出された従業員(14)は、そのタスクに適した従業員(14)と判断できます。

2.7 出願前に絶対押さえるべき4つの経営ルール:

特許活用は出願前から始まっています。

社内外でよくあるミスと対策をセットで押さえましょう。

| # | よくあるミス(×) | 対策(◎) |

| 1 | ピッチイベントで技術詳細を発表 | 出願後に発表スケジュールを設定 |

| 2 | 展示会でパンフを配布(詳細入り) | 事前に知財チェックを経て内容を調整 |

| 3 | プレスリリース先行 | 出願→公開→PRの順を死守 |

| 4 | 社内資料が外部に漏れる | 「特許関連・外部非公開」ラベルを徹底 |

これらの対策を怠ると、特許が取れない・効力が弱まるという致命的リスクになります。

2.8 権利取得後30日間の“攻め”の動き方:

取得直後は、知財担当だけでなく経営陣がハンドルを握るべきタイミングです。

✅ PR発信(市場・顧客・投資家に「特許取得=優位性」をセットで発信)

✅ 営業資料へ反映(提案資料・商談で特許を差別化要素として活用)

✅ 社内・採用広報で共有(エンジニア・事業メンバーに「自分たちの成果」として共有)

✅ 競合牽制の告知(出願技術の概要を外部に明示し、模倣の心理的ハードルを上げる)

3.まとめ:

・特許は取得して終わりではなく、経営KPIに直結するツール

・取得後の短期間(例えば30日)での発信と活用が、競争優位の定着を左右する

・出願前から発表後まで、一貫した戦略設計が必要

キャスター社のように「権利取得→即PR」の打ち手は、競合への牽制・顧客獲得・ブランド強化を同時に実現できる、スタートアップこそ打ちたい戦略です。

今回もご覧いただきありがとうございました。

【知財相談】知財戦略に関するご相談はこちらから

【参考文献】

[i] Patents, trade marks and startup finance – Executive summary

https://link.epo.org/web/publications/studies/en-patents-trade-marks-and-startup-finance-study-executive-summary.pdf?utm_source=chatgpt.com

[ii] Are startups more vulnerable to innovation imitation? – SMS

https://www.strategicmanagement.net/publications-resources/strategic-management-explorer/are-startups-more-vulnerable-to-innovation-imitation/?utm_source=chatgpt.com

[iii] キャスター、タスクに基づく最適な作業者の自動レコメンド機能に関する特許取得 〜アサイン検討時間を最大1/10に削減〜 | 株式会社キャスター

https://caster.co.jp/779/

[iv] 株式会社キャスター HP

https://caster.co.jp/

[v] 株式会社キャスター 第10期 有価証券報告書 2024-11-28

[vi] 特許6343079号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6343079/15/ja

[vii] 特許庁のサイトのビジネスモデル特許の説明において、IPC又はFIとしてG06Qが付与された特許出願をビジネス関連発明と定義しています。特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html

[viii] ブログ管理人の解釈であり、この特許の権利範囲を示すものではありません。