内容

1. はじめに:

2. 利益率と特許出願の関係:

2.1 ランキングTOP10:

2.2 平均出願件数を見てみる:

2.3 出願の「継続性」がカギ:

2.4 攻めの姿勢を見せる企業も:

2.5 出願件数を売上高との関係で見てみる:

3.まとめ:

1. はじめに:

2025年9月2日付けの日経新聞で「純利益率ランキング、オービックが首位」という記事が出ていました。

副題は「4~6月 上位勢はIP活用」。つまり“知財を武器に利益を確保している企業が多い”という指摘です。

この記事をきっかけに、「利益率と知的財産(IP)の関係」をもう少し掘り下げてみます。

特に特許に注目しながら、スタートアップがどんな知財戦略を取るべきかを考えていきたいと思います。

2. 利益率と特許出願の関係:

記事には、「上位にはゲーム・エンターテインメント関連など、知的財産(IP)を生かして稼ぐ力を高めている企業が並んだ。」と解説しています。ここでは、TOP10を確認してみましょう。

2.1 ランキングTOP10[i]:

TOP10は、以下の通りです[ii]。

| 企業名:(主力事業) | 純利益率

(%) |

増減幅

(ポイント) |

| (1)㈱オービック: ITサービス(システムインテグレーター) | 60.16 | 1.885 |

| (2)㈱コーエーテクモHD: (ゲーム・エンタメ) | 41.03 | ▲36.43 |

| (3)塩野義製薬㈱: (製薬) | 39.44 | 8.05 |

| (4)㈱カプコン: (ゲーム・エンタメ) | 37.88 | 4.18 |

| (5)㈱USS(ユーエスエス): (中古車オークション) | 37.36 | 1.27 |

| (6)㈱キーエンス: (精密機器(センサー・計測機器)) | 35.28 | ▲2.55 |

| (7)㈱アドバンテスト: (半導体検査装置) | 34.19 | 16.98 |

| (8)㈱サンリオ: (キャラクター・ライセンス/雑貨) | 32.93 | ▲2.69 |

| (9) ㈱ SANKYO(登記社名/㈱三共): (パチンコ・遊技機) | 31.62 | 1.99 |

| (10)東海旅客鉄道㈱(JR東海):(鉄道) | 30.36 | 2.84 |

記事では、純利益率上位20社のデータが紹介されていました。

その中からTOP10を抜粋してみても、ゲームやキャラクターといったIPビジネスが強い企業が目立ちます。

- コーエーテクモHD(信長の野望、三國無双など)

- カプコン(モンハン、バイオハザードなど)

- サンリオ(ハローキティ、シナモロールなど)

確かに「IPを武器に稼いでいる」企業が並んでいます。

一方で、記事を読んだ人の中には「じゃあ、利益率を上げたければIPが必須なのか」という疑問も浮かびます。

さらに突っ込むと、各社は本当に特許権や商標権といった独占排他権を積極的に取って武器にしているのか?といった点が気になる所です。

ここからは、まず特許出願状況を見てみましょう。

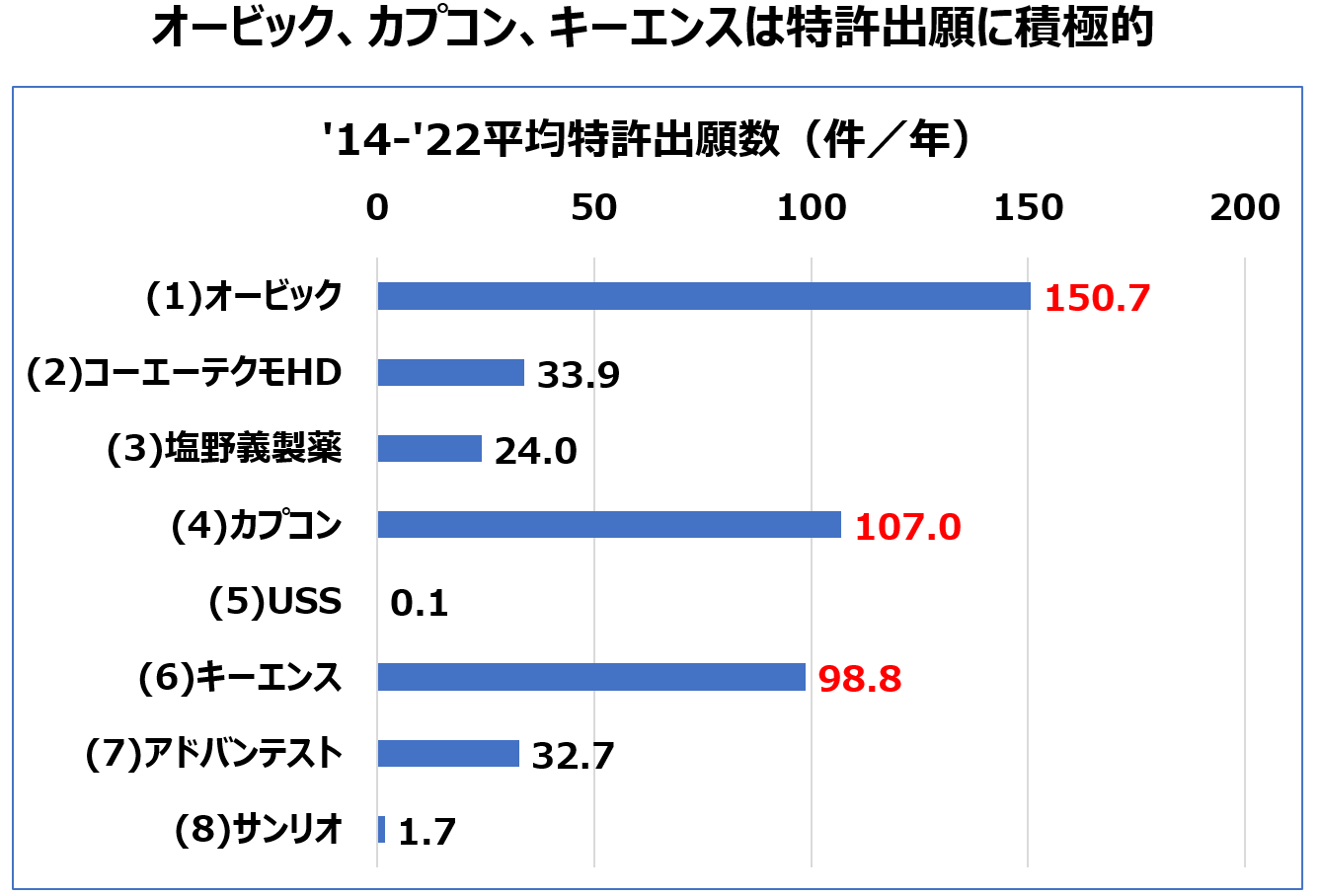

2.2 平均出願件数を見てみる:[iii]

ここでは、上位8社に絞って、2014年から2022年までの日本における特許出願と実用新案登録出願(以下、単に「特許出願」といいます。)の年平均の出願数を調べました。

その結果、オービック、カプコン、キーエンスは年間約100件以上の特許を出していることが分かりました。

これはかなりの数で、技術をしっかりと特許で囲い込もうとしてる姿勢が見えてきます。

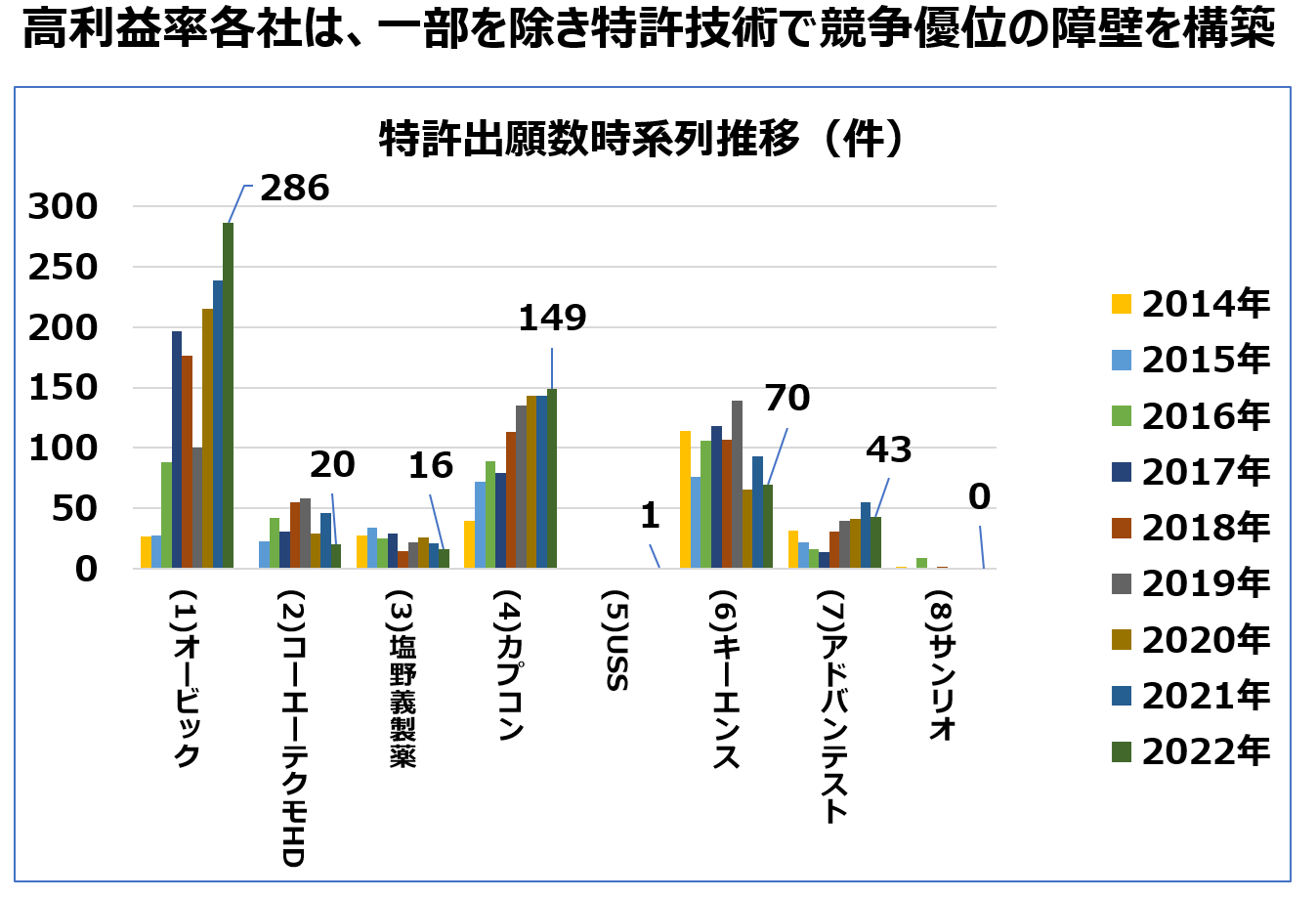

2.3 出願の「継続性」がカギ:

単純に件数だけでなく「毎年欠かさず出願しているか」も重要です。

年毎の推移をみてみましょう。

実際にデータを見てみると、USSやサンリオを除く各社は、特許出願を安定して続けています。

これはつまり、知財戦略を短期的な取り組みではなく、経営の一部として組み込んでいるということです。

もちろん、業界によって特許の重みは違います。

たとえば製薬業界では1件の特許が莫大な価値を持つため、出願数が他の異業種と同様なレベルまで達していなくても十分に“特許重視型”と言えます[iv]。

この視点で見ると、塩野義製薬はもちろん、コーエーテクモHDや、アドバンテストも、積極的に知財を活用していると解釈できます。

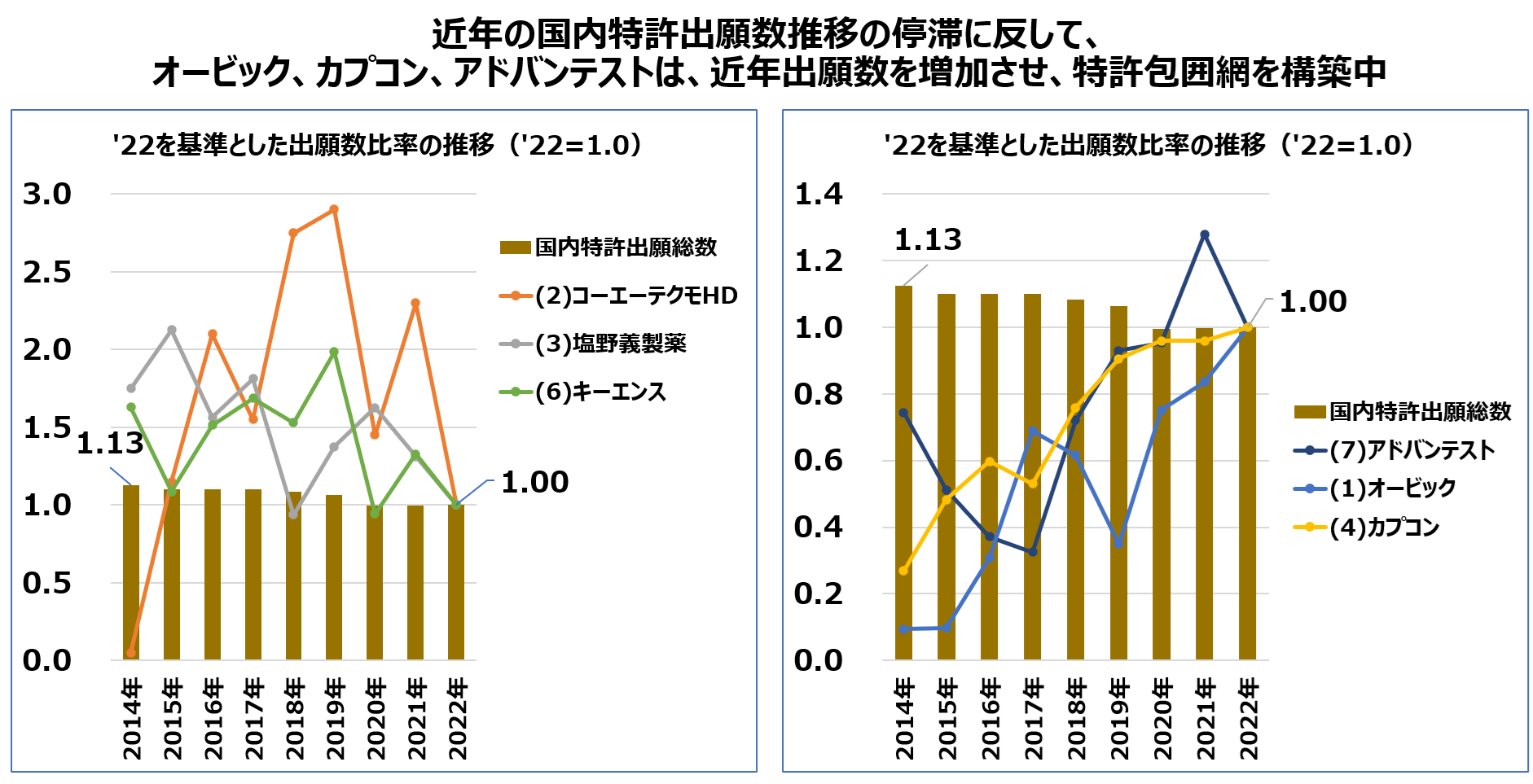

2.4 攻めの姿勢を見せる企業も:

では、この8社の中で、特に特許に力を入れている企業はどこでしょうか。

国内の特許出願数の推移と比べた視点で見てみましょう。

※国内の特許出願推移の詳細については以前のブログ(こちら)をご覧ください。

下記の図は、上記と同じ2014年から2022年の特許出願において、2022年の出願数を基準(1.0)とした場合の各年の比率の推移をグラフ化したものです。

全てを1つのグラフに表すと見えにくいので、特徴を示すために、2つに分けています。

国内全体の出願数は微減傾向にあります。

しかし、右側グラフに掲載のオービック、カプコン、アドバンテストは逆に出願数を増加させています。

つまり、市場の流れに逆行して独自に特許包囲網を強化しているのです。

この姿勢からは、競争優位を築くための強い意思が伝わてってきます。

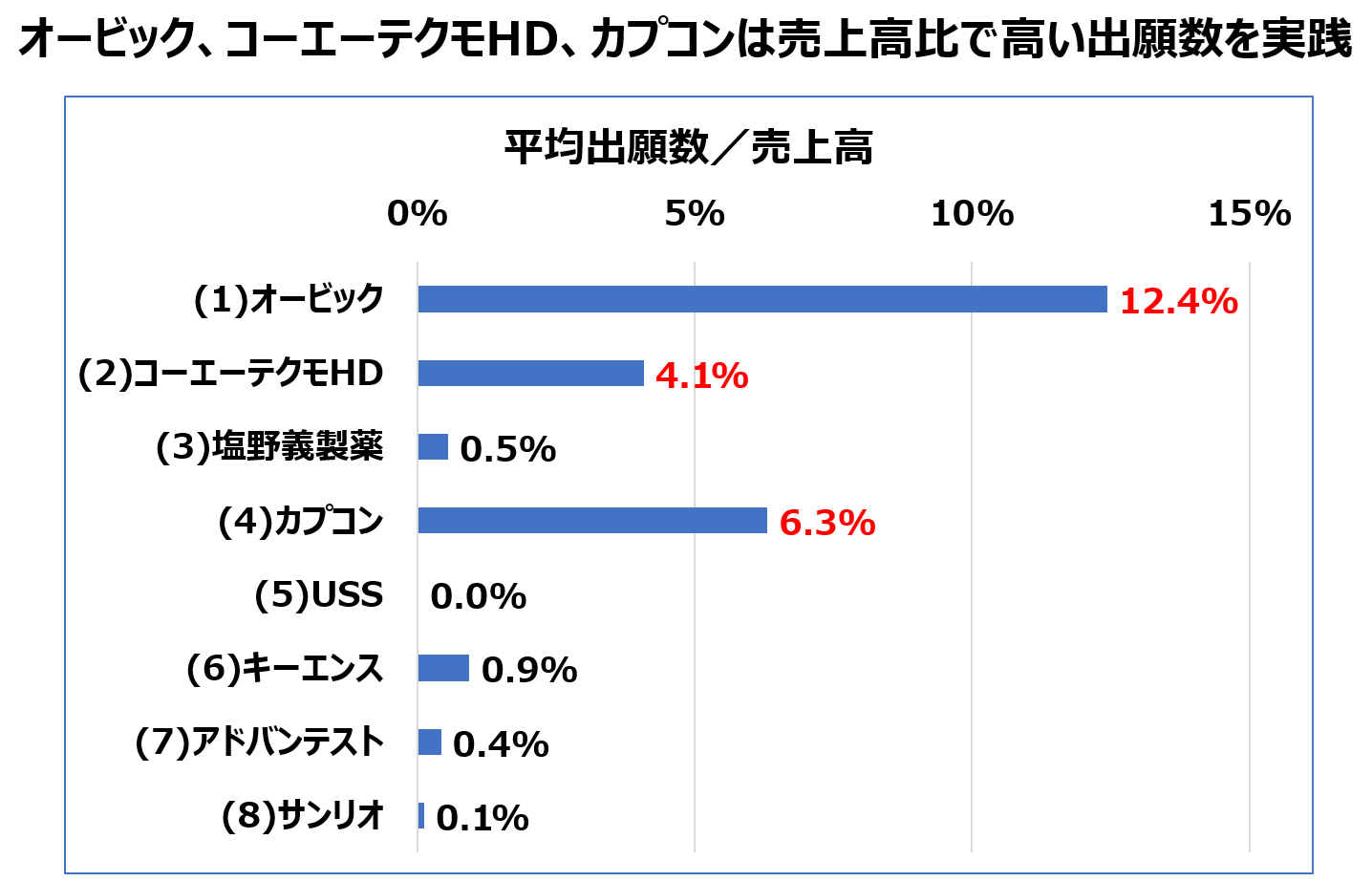

2.5 出願件数を売上高との関係で見てみる:[v]

さらに視点を変えて、売上高に対してどれくらい特許出願に投資しているかを見てみました。

その結果、オービックやカプコンは高い比率を示しましたが、キーエンスは意外と低調。

一方で、コーエーテクモHDは売上規模に比して積極的に投資している様子が分かりました。

◎このことは、「売上が大きい=特許投資も大きい」とは限らないことを意味します。

スタートアップにとっては「規模が小さくても知財投資を戦略的に行うことで、十分に強いポジションを築ける」ことのヒントになります。

3.まとめ:

今回の分析から分かったのは、高利益率企業の多くは特許を“攻めと守りの武器”として活用しているということです。

- 年間100件超の出願を続ける企業がある

- 毎年コツコツ継続出願している姿勢が目立つ

- 国内全体が減少傾向でも、自社は逆に増加させている企業がある

- 売上高の一部を確実に特許投資に回している

スタートアップにとって「特許=大企業だけの話」と思いがちですが、実際は逆です。

リソースが限られているからこそ、一点突破の強い特許を持つことが将来の資金調達やM&A評価に直結します。

「あなたの会社の技術やサービスは、競合に簡単に真似されない状態になっていますか?」

「投資家や買い手に説明できる“知財の裏付け”を持っていますか?」

この問いに“YES”と答えられることが、成長フェーズの企業にとって大きな武器になります。

次回は、特許だけでなく商標や意匠といった“ブランドやデザインの知財”が利益率にどう関係しているのかを見ていきます。

本日もご覧いただきありがとうございました。

【参考文献】

[i] 日本経済新聞2025年9月2日朝刊記事

[ii] 日経500種平均価採用銘柄の3月期決算企業のうち、金融や最終赤字の企業を除く約300社を集計。主力事業は本ブログ管理人が追記。

[iii] 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使用。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

公知日/発行日を2014年1月1日~2025年9月21日として検索したデータを集計。

オービックはオービックビジネスコンサルタントの出願を含む。

コーエーテクモHDは、コーエーテクモゲームスの出願を含む。

[iv] 知財ポータルサイトIPForceによれば、同社は、2025年出願公開分(データ更新日:2025年8月21日)で、国内製薬メーカ中、特許出願が13位(5件)と報告されているhttps://ipforce.jp/Data/bunya/brid/3

[v] 売上高の数値は以下の情報を参考にした。https://www.obic.co.jp/ir/pdf/financial_result/584pr.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://gamebiz.jp/news/405021?utm_source=chatgpt.com

https://irbank.net/E00923/pl?utm_source=chatgpt.com

https://www.capcom.co.jp/ir/news/html/250513b.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.ussnet.co.jp/ir/finance/highlight/index.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.keyence.co.jp/pdf/EarningsRelease_FY25_ja.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://finance.yahoo.co.jp/quote/6857.T/performance?utm_source=chatgpt.com

https://corporate.sanrio.co.jp/corporate/overview/?utm_source=chatgpt.com

ここで示した割合は、出願件数/売上高(億円)の数値を示している。