内容

1. はじめに:

2. 利益率と商標出願・意匠出願の関係:

2.1 (おさらい)ランキングTOP10:

2.2 国内出願数、特・実を100とすると、商標は51、意匠は10:

2.3 商標出願の平均件数を見てみる:

2.4 出願件数を売上高との関係で見てみる:

2.5 意匠出願の状況を確認する:

2.6 特許を含めた総合評価:

3.まとめ:

1. はじめに:

前回の特許編では“技術”を守る力を見ました。今回は“ブランド”と“デザイン”の視点です。

スタートアップ経営者の方にとっては「特許は難しそう」「自社にはまだ早いかも」と感じる方も多いかもしれません。

ですが、サービス名・ロゴ・デザインといった“目に見える部分”を守る商標や意匠は、実は早い段階から取り組むことで強い武器になる領域なんです。

2. 利益率と商標出願・意匠出願の関係:

前回と同じく、日経新聞に掲載された純利益率ランキングTOP10を改めてご紹介します。

2.1 (おさらい)ランキングTOP10[i]:

TOP10は、以下の通りです[ii]。

| 企業名:(主力事業) | 純利益率

(%) |

増減幅

(ポイント) |

| (1) ㈱オービック: ITサービス(システムインテグレーター) | 60.16 | 1.885 |

| (2) ㈱コーエーテクモHD: (ゲーム・エンタメ) | 41.03 | ▲36.43 |

| (3)塩野義製薬㈱: (製薬) | 39.44 | 8.05 |

| (4)㈱カプコン: (ゲーム・エンタメ) | 37.88 | 4.18 |

| (5)㈱USS(ユーエスエス): (中古車オークション) | 37.36 | 1.27 |

| (6)㈱キーエンス: (精密機器(センサー・計測機器)) | 35.28 | ▲2.55 |

| (7)㈱アドバンテスト: (半導体検査装置) | 34.19 | 16.98 |

| (8)㈱サンリオ: (キャラクター・ライセンス/雑貨) | 32.93 | ▲2.69 |

| (9) ㈱ SANKYO(登記社名/㈱三共): (パチンコ・遊技機) | 31.62 | 1.99 |

| (10)東海旅客鉄道㈱(JR東海):(鉄道) | 30.36 | 2.84 |

今回は、この中から『特許以外の知財』に注目してみましょう。

2.2 国内出願数、特・実を100とすると、商標は51、意匠は10:[iii]

まずは、国内の商標、意匠の出願総数が、特許と比べてどの程度の規模かを確認しておきます。

2024年の数値ですが、特許は306,855件、実用新案は4,655件、商標は158,792件、意匠は32,065件でした。

特許・実用新案を合計した値を100とすると、商標は51、意匠は10となります。

規模感としては、商標は特許の半分、意匠は特許の1/10です。

この点を踏まえて、以下見ていきましょう。

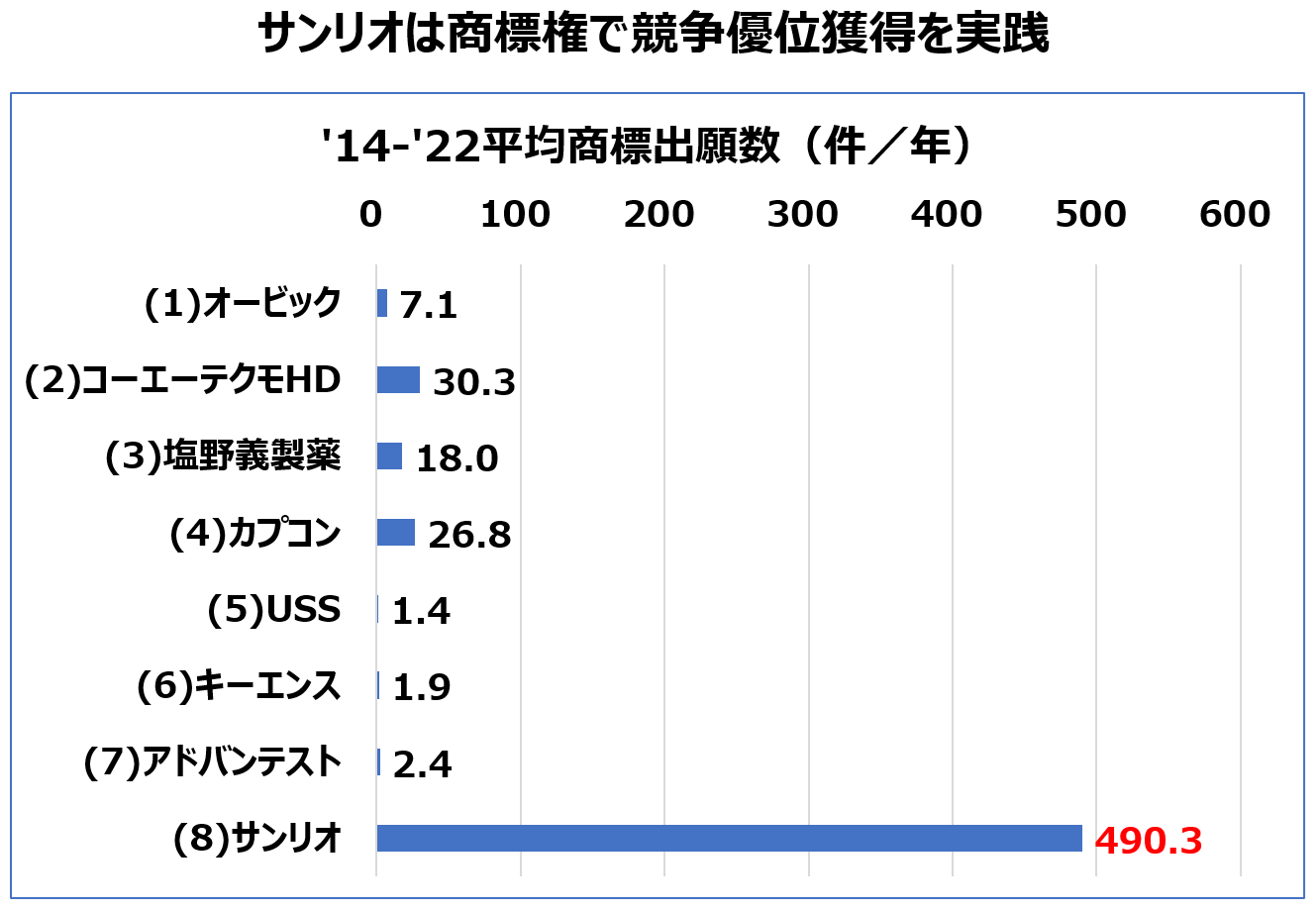

2.3 商標出願の平均件数を見てみる:[iv]

ここでは、特許と同様、純利益率上位8社に焦点を当て、商標出願数を調べてみました。

下記のグラフは、2014年から2022年までの日本における商標出願の年平均の出願数を示しています。

ご覧のように、サンリオが圧倒的な件数でした。

同社は特許への注力度はイマイチでしたが、その分、思いっきり商標に注力しています。

キャラクター事業を展開する上で「名前やロゴを守る」ことに注力しているのがよく分かります。

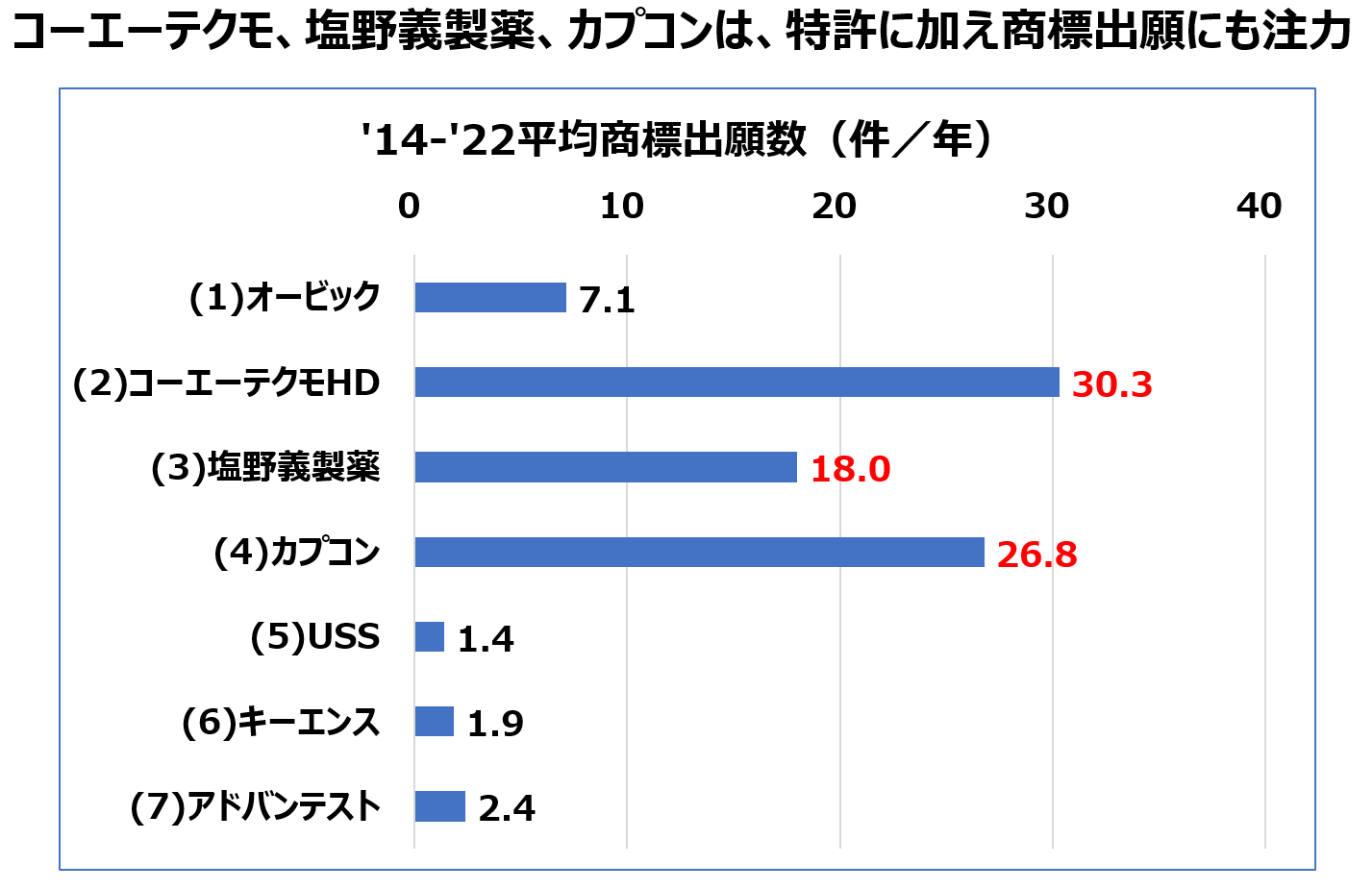

このままのグラフだと、他社の状況が伝わりにくいので、次に、サンリオを除いたグラフを示します。

サンリオを除いてみると、コーエーテクモHD、塩野義製薬、カプコンも商標への注力度が高いと言えそうです。

つまり「技術」だけでなく「ブランド」でも競争優位を築こうとしているように見えます。

◎スタートアップに置き換えると?

サービス名やアプリ名は、まさに商標の対象です。ローンチ直後からでも「商標を先に押さえておく」ことで、将来の競合リスクを回避できます。

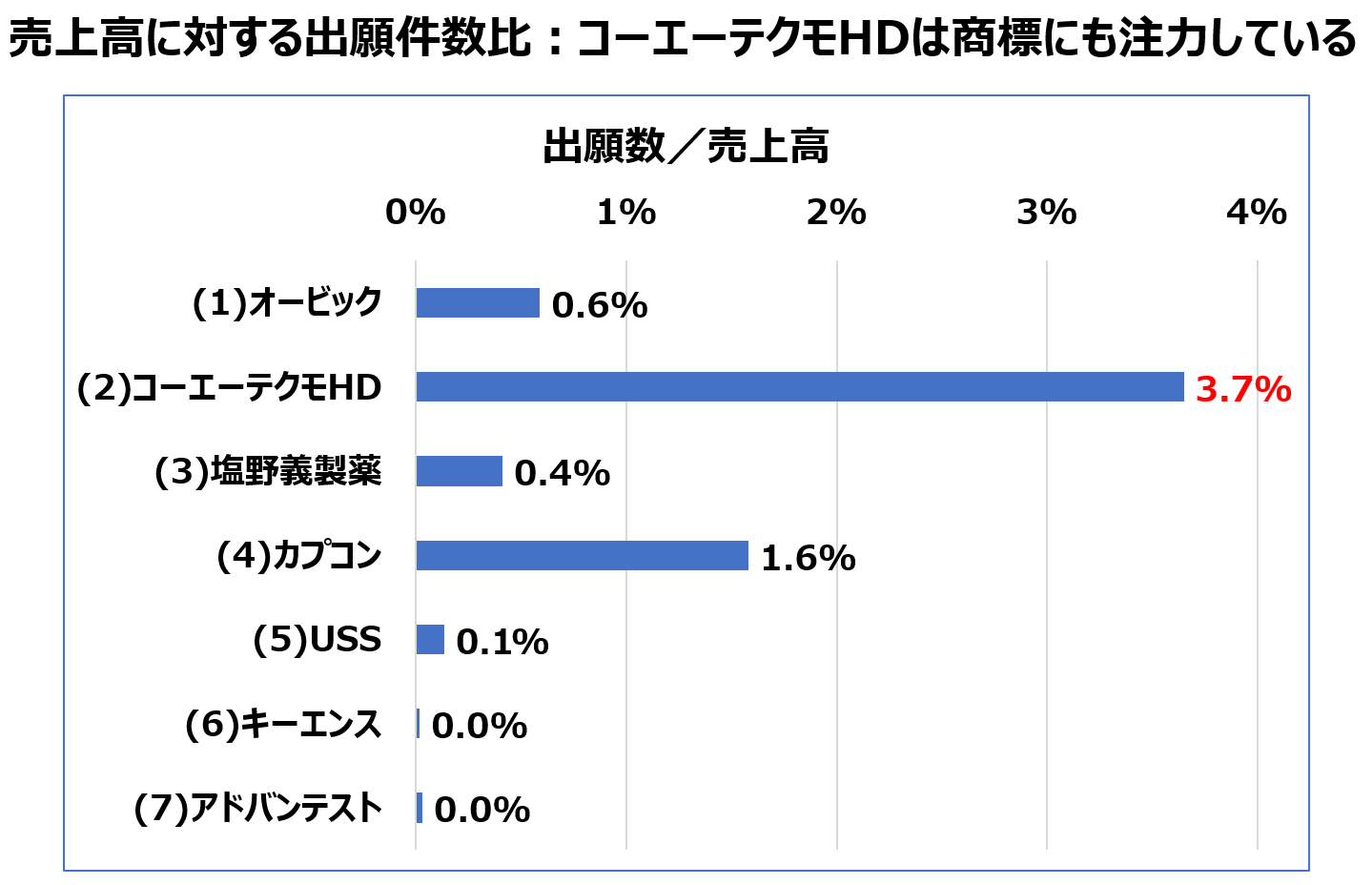

2.4 出願件数を売上高との関係で見てみる:[v]

特許と同様、売上高(1億円)に対してどれくらい商標出願を行っているかを確認してみましょう。

売上高比で見てみると、実は塩野義は低調で、カプコンも伸び悩みです。

一方で、コーエーテクモHDは、商標にも積極的に投資している様子が分かりました。

◎特許と商標の2つの観点で、積極的に権利を取得している企業があります。

スタートアップにとっては、限られた資金を元に、それぞれのステージで、特許と商標のいずれに注力すべきかの判断が必要になるはずです。

◎スタートアップに置き換えると?

「サービス名を他社に先に取られたらどうなるでしょうか?」どのタイミングで商標出願をすべきかなど、日頃から専門家とのコネクションがあれば有効に活用したいところです。

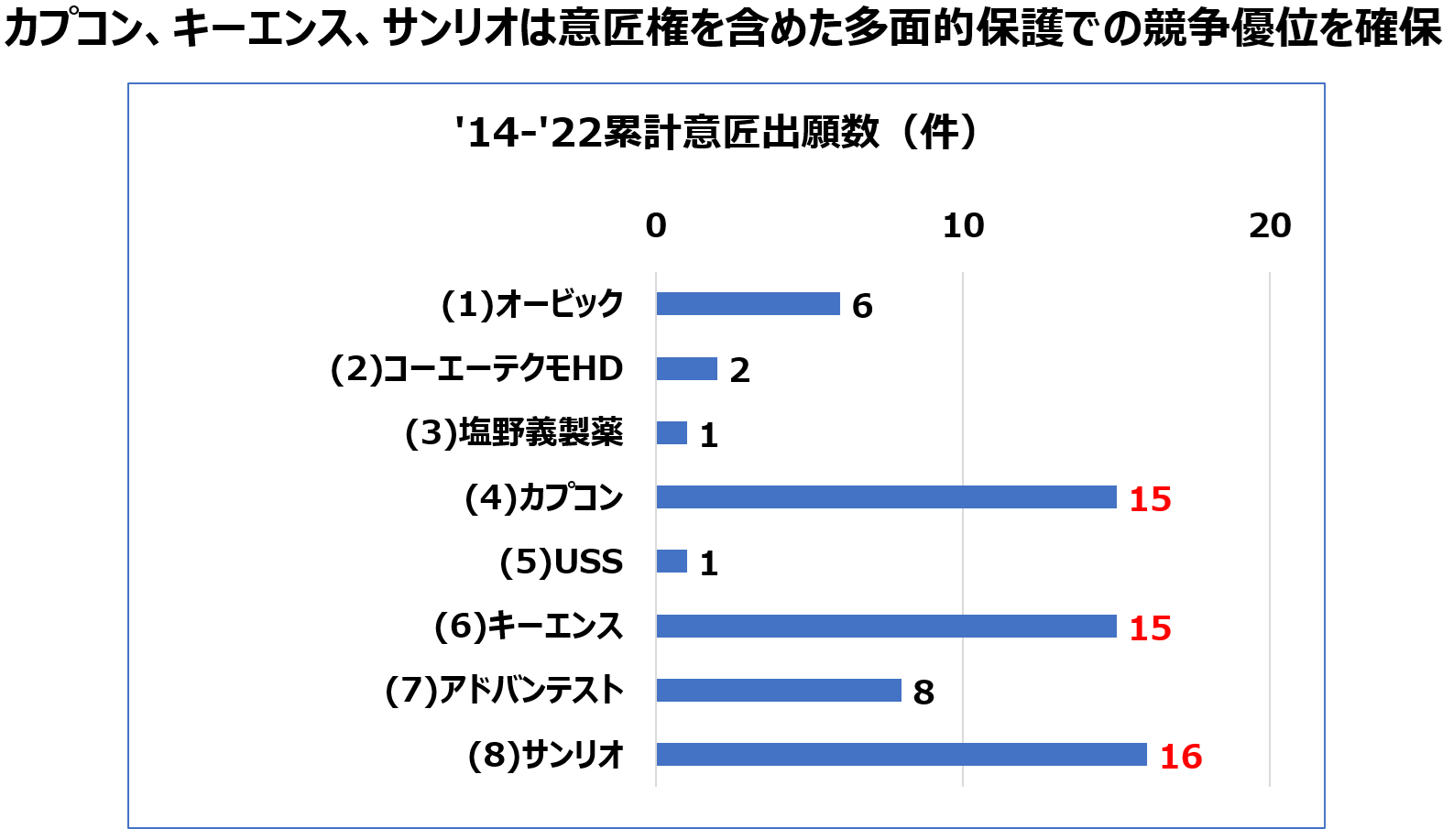

2.5 意匠出願の状況を確認する:[vi]

続いて意匠出願を見てみましょう。[vii]

2,2で紹介したように、意匠の国内出願の総数は、特許の1/10程度です。そこで、意匠については、年平均ではなく、累計値でグラフ化しました。

この図を見ると、カプコン、キーエンス、サンリオの出願数が他よりも多いことが分かります。

ゲームのキャラクターデザインや、製品の形状・UIなどを「デザイン権」として守っているのです。

但し、今回の8社については、年平均に換算して考えると、高い注力度で意匠の知財活動を行っている企業は確認できませんでした。

つまり、今回の8社については、力の入れ具合は、特許や商標のレベルまでにはなっていない状況でした。

◎スタートアップにとっての意匠とは?

「おしゃれなUI/UX」「独自のデバイスデザイン」などは、ユーザー体験そのものを差別化する重要な要素です。模倣される前に意匠登録しておくことで、他社に真似されにくくなります。所属する業界や競合他社の動きにも十分配慮しながら戦略を立てることが必要だと考えられます。

2.6 特許を含めた総合評価:

今回分析した8社を注力度の視点で整理すると:

特許に力を入れている企業 … オービック、コーエーテクモHD、カプコン、アドバンテスト

商標に力を入れている企業 … サンリオ、コーエーテクモHD

つまり、8社中、5社が特許または商標の出願を高い意識をもって経営戦略に取り込んでいると言えます。

3.まとめ:

今回と前回の分析を通じて見えてきたのは、高利益率企業の多くが「知財を経営戦略の一部」として取り込んでいるという事実です。

- サービス名やロゴを守る → 商標

- デザインやUIを差別化する → 意匠

- コア技術を参入障壁にする → 特許

この3つをうまく組み合わせることで、スタートアップも早い段階から競争優位を築けます。

◎ あなたの会社の “名前・見た目・技術” は守られていますか?

投資家や将来の買い手に「知財で守られている」と言えることは、利益率を押し上げるだけでなく、企業価値を高める大きな武器になります。

もし『うちの場合はどこに注力すべき?』と迷われる方は、専門家に早めに相談するのがおすすめです。

スタートアップに最適な知財戦略を、一緒に描いてみませんか?

【知財相談】ご相談はこちらから

本日もご覧いただきありがとうございました。

【参考文献】

[i] 日本経済新聞2025年9月2日朝刊記事

[ii] 日経500種平均価採用銘柄の3月期決算企業のうち、金融や最終赤字の企業を除く約300社を集計。主力事業は本ブログ管理人が追記。

[iii] 特許庁 行政年次報告書

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2025/matome.html

[iv] 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使用。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

公知日/発行日を2014年1月1日~2025年9月21日として検索したデータを集計。

[v] 売上高の数値は以下の情報を参考にした。

https://www.obic.co.jp/ir/pdf/financial_result/584pr.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://gamebiz.jp/news/405021?utm_source=chatgpt.com

https://irbank.net/E00923/pl?utm_source=chatgpt.com

https://www.capcom.co.jp/ir/news/html/250513b.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.ussnet.co.jp/ir/finance/highlight/index.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.keyence.co.jp/pdf/EarningsRelease_FY25_ja.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://finance.yahoo.co.jp/quote/6857.T/performance?utm_source=chatgpt.com

https://corporate.sanrio.co.jp/corporate/overview/?utm_source=chatgpt.com

[vi] 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使用。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

公知日/発行日を2014年1月1日~2025年9月21日として検索したデータを集計。

[vii] 平均ではなく、2014年から2022年までの日本における意匠出願の累積値を示しています。